【山梨 社労士】精神疾患で障害年金をもらえない人の特徴とは?就労中でももらえる?

精神的な疾患によっても、症状の重さ次第では障害年金を受け取ることが可能です。

精神的な疾患によっても、症状の重さ次第では障害年金を受け取ることが可能です。

うつ病や統合失調症、その他の精神的な疾患でも、その症状に応じて障害年金の対象となります。

うつ病、統合失調症、双極性障害、再発性うつ病などは受給対象となり得ますが、一方で、パニック障害や人格障害、不安障害、強迫性障害といった神経症は支給の対象外です。

Contents

障害年金という制度をご存知ですか?

うつ病の可能性があり、働けない状況にある方に向けた「障害年金」という制度をご存知でしょうか?

障害年金とは、病気やけがが原因で障害を負った方に対し、国から年金が支給される制度のことです。

65歳未満で障害を負い、日常生活や仕事に支障がある方が受給対象となります。

うつ病により働けない方は、この障害年金の受給を検討するのも一案です。うつ病の症状によっては、月5万~9万円の受給が可能です。

働くのが難しく、経済的に困っている場合、障害年金の活用を考えてみてはいかがでしょうか。ここでは、うつ病で障害年金を受給するための条件について説明いたします。

障害年金の3つの受給要件

障害年金は、申請すれば誰でも受給できるものではなく、次の3つの条件を満たす必要があります。

- 初診日が特定できること(初診日要件)

- 初診日以前に一定期間の保険料が納付されていること(保険料納付要件)

- 国の認定基準に合致する障害状態であること(障害状態該当要件)

ここからは、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

➀初診日要件

国民年金、厚生年金、または共済年金への加入期間中に、医師または歯科医によって、障害の原因となった病気やけがの診察を受けることが必要です。

初診日とは、その病気の診察を初めて受けた日を指します。健康診断で異常が見つかった日が初診日とみなされることもあるため、注意が必要です。

また、先天的な理由で障害状態になった場合や、国民年金に加入していた方が60歳から64歳の間に初診日のある傷病によって障害状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」によって、障害年金の受給資格はもちろん、受給額が左右されるため非常に重要な日となります。

②保険料納付要件

初診日までの保険料納付期間に対して、3分の2以上の納付が必要です。

また、初診日の前の1年間に年金の未納(免除期間や学生の納付特例期間を除く)がないことも条件となります。

③障害認定日要件

障害年金の受給には、障害認定日において一定の障害状態であることが求められます。

※障害認定日とは、初診日から1年6か月後のことを指します(特例あり)。

精神疾患の場合、障害年金は働きながら受給できる?

障害年金は、基本的に働きながらでも受給できる制度です。実際、働きながら障害年金を受給している方も多くいます。

ただし、精神疾患のケースでは、就労しながらの申請は難易度が高い場合があります。申請時の仕事の状況や症状の程度、治療の進行具合や日常生活の状態によって、受給の可否が決まることが多いです。

うつ病や統合失調症などでフルタイムで就労可能な場合、受給は非常に難しくなります。

一方で、短時間勤務や障害者雇用など、会社側がある程度配慮している環境での就労であれば、働きながらでも受給できる可能性がわずかにあります。

先天的な理由による知的障害や発達障害の場合、フルタイムでも障害者雇用で働くケースが多いため、受給可能な場合もあります。

なかには、障害基礎年金の2級が認定されることもあります。

障害年金が不支給になってしまう理由

障害年金の申請が不支給となるケースには、以下のようなものがよく見られます。

➀診断書の内容と申立書の内容が一致していない場合

医師が作成する診断書には、治療経過や各種検査結果、臨床的な所見が含まれますが、医師が見た日常生活の様子や生活能力、一般状態の評価、労働能力も反映されています。

診断書は医師のみが作成できるものですが、日常生活の状態などは本人とのコミュニケーション不足から、実際の症状より軽く書かれてしまうことがあります。日頃から主治医と十分にコミュニケーションをとり、普段の生活状況を正確に伝えることが重要です。

また、診断書と整合性が求められるため、請求者が作成する病歴就労状況申立書も慎重に作成する必要があります。医師の記録する治療経過と申立書に差異があると、審査時に信憑性を疑われます。治療歴などの記録の整合性も非常に重要です。

②申立書の内容が不十分な場合

病歴・就労状況等申立書は、請求者が初診日からの経過や、受診状況、就労状況を記載する書類です。

申立書は、自分の障害状態を自ら評価し、行政に伝える唯一の資料であり、初診日から現在までの病状や治療の流れ、日常生活の状態を具体的に記載し、審査担当者に状況を伝えるよう工夫が必要です。

③医師が書いた診断書を確認せず提出している場合

診断書の作成を依頼した際に、封が閉じられたまま受け取るケースがありますが、提出前に内容を確認することが大切です。

病院が封を閉じて渡すのは個人情報保護のためとされますが、障害年金の申請には診断書と申立書の整合性が重要であるため、必ず確認してから提出しましょう。

審査請求・再請求について

障害年金の決定に不満がある場合、不服申立ての手続きが可能です。

➀審査請求

審査請求は、不支給決定等に対する不服申立てであり、その処分があった日から3か月以内に行うことができます。

②再審査請求

再審査請求は、審査請求の結果に異議がある場合に行われ、裁定結果の通知から2か月以内に申し立てを行います。

不支給になった場合の注意点

不支給後に再申請する際、前回の書類が確認される場合があります。初回申請時の記録は年金機構に一定期間保存されるため、過去の書類は手元に保管しておくのがおすすめです。

初めて申請した際の不備が見つかることもありますが、これは避けられない部分です。初回の申請で良い結果を出すため、最初から慎重に準備することが最も重要です。

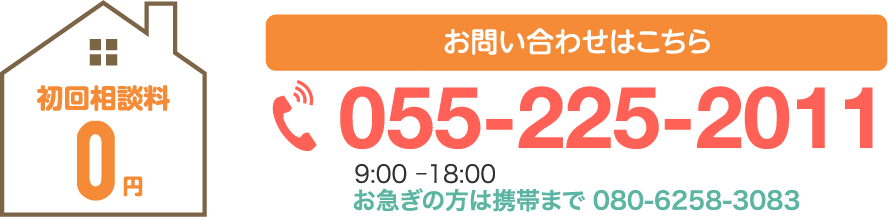

当事務所は受給決定率90%以上の実績があります。障害年金についてお困りの際はお気軽にご相談ください。